小児科系

- ホーム >

- このような症状でお困りの方へ >

- 小児科系

虚弱体質

<背景・疫学>

西洋医学では虚弱体質という病名はない。基盤にあるのが体質的な問題であるため、西洋医学でははっきりとした原因がつかめず、根本的な治療方針を立てるのが難しい。

<原因>

原因ははっきりとはしていないが、風邪をひきやすい、日頃から元気がない、体重が増えない、便秘や下痢を繰り返す、という症状のほか、アトピー性皮膚炎や小児喘息のようなアレルギー体質も虚弱体質と関係していることが多いことがわかってきている。

また、病気がちな子供であるために、周囲が本人に気を配り、大切に育てようとするためにかえって神経質になってしまう悪循環が生まれやすい。

<一般的治療法>

西洋医学では、アトピー性皮膚炎や小児喘息など、実際に起きた症状に対しての対症療法が行われる。

小児虚弱体質には比較的に漢方製剤が処方される。アレルギー疾患を発症しやすいタイプ、発熱や風邪などの感染症にかかりやすいタイプ、腹痛や下痢、便秘を繰り返す胃腸の弱いタイプ、精神的な影響が強いタイプなど、症状により処方されるものが異なる。

代表的な漢方は以下のようなもの。

・小建中湯

・柴胡桂枝湯

・抑肝散

・小青竜湯

・補中益気湯

小児喘息

<背景・疫学>

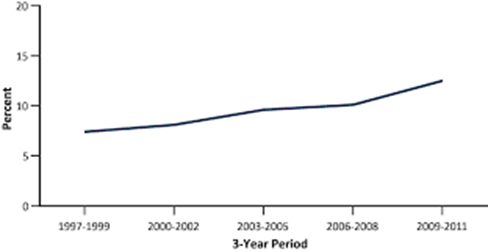

小児喘息は小児気管支喘息ともいい、呼吸困難などを引き起こす病気。日本では小児の3%、外国では10%以上とされありふれた疾患ではあるが、最近10年間で2~3倍にも増えている。発症は1~2歳が多く、小学校入学までの間に発症する人が大半を占める。症状が落ち着くまで平均的には10年、7割の人が成人までに症状がなくなる。

<原因>

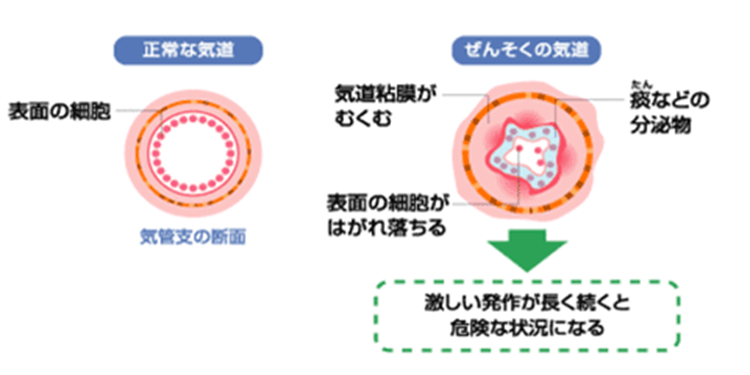

喘息患者の気道は常にアレルギー性の炎症を起こしているため、表面の粘膜が剥がれて神経が過敏となり、ダニや風邪、気温や気圧の変化など様々な原因に気道が反応し、発作が起きる。

喘息患者の気道は常にアレルギー性の炎症を起こしているため、表面の粘膜が剥がれて神経が過敏となり、ダニや風邪、気温や気圧の変化など様々な原因に気道が反応し、発作が起きる。

発作が起きると気管支の筋肉が縮み、粘膜が腫れて気道が狭まる。また粘膜が一層剥げ落ちて神経が刺激され炎症が強まり、発作が発作を呼ぶ悪循環に陥る。

炎症が長く続くと気管支が固くなり気道が狭くなり、戻らなくなる。その場合、喘息は治っても呼吸機能が低下したまま成人を迎える。

以下のような因子により、喘息は誘引されやすい。

・アレルゲン

チリダニ、イエダニ、カビ、屋外花粉、羽毛

・運動

寒冷時、または空気が乾燥しているときに運動することで起きやすい。

・刺激物

受動喫煙、香水、煙、洗剤、大気汚染など

・ウイルスなどによる呼吸器感染症

・その他

感情(不安、怒り、興奮など)、アスピリンまたは非ステロイド系抗炎症薬など

<一般的治療法>

急性発作に対して気管支拡張薬、ときに吸入コルチコステロイドが用いられる。

慢性喘息に関しては、吸入コルチコステロイドおよびロイコトリエン修飾薬などが用いられる。発作が軽い場合は発作が起きたときに薬剤を用いるが、慢性的に喘息症状がでる場合には、平時から薬剤服用が必要となる。

発作出現時は起座位を取り、安静にすることが求められる。症状が就寝後から明け方にかけて出現しやすく、小児にとって重要な睡眠が妨げられたり、発作症状により生命の危機を感じ不安感を感じやすくなることもあるため、身体的なケアに加え、精神的なケアも重要となる。

アトピー性皮膚炎

<背景・疫学>

アトピー性皮膚炎とは、かゆみを伴う湿疹が、全身または部分的に発生する病気。よくなったり悪くなったりを繰り返すという特徴がある。

他のアレルギー疾患と同じく近年増加傾向にあり、厚生労働省の調査によると1歳半・3歳児の発症率は平成4年から平成13年にかけて1.5倍から2倍弱に増加している。

<原因>

アトピー性皮膚炎の原因は、これまでに完全には明らかにされていないが、さまざまな要因が複雑に関わることで発症すると考えられている。

たとえば、家族内でアトピー性皮膚炎を抱える方がいると、子供にも同じくアトピー性皮膚炎を発症する可能性が高まることから、遺伝的・体質的な要因が関わっていると想定されているが、家族歴があるからといって必ず病気の発症に至るというわけではない。

また、皮膚の保湿やバリア機能が損なわれる環境で病気の発症リスクが促進される可能性が指摘されている。

たとえば、ダニやハウスダストに代表されるアレルゲンの影響や細菌感染、体質に合わない洗剤などもそのリスクとなる。

小児の皮膚の場合、成人に比べてまだ層が浅いこと。生後一ヶ月までは皮脂の分泌量が多いこと。乳幼児は角質の水分量が成人に比べて少ないことが原因と考えられる。

<一般的治療法>

アレルゲンとの接触をなるべく減らし、皮膚のバリア機能を高めることが求められる。

家庭環境においては、例えば、ダニ、ハウスダストとの接触を減らすために生活環境を清潔にする、カーペットの使用を避けるなどが指導される。

皮膚の症状がある場合は、塗り薬(ステロイド、アトピー性皮膚炎治療薬)が用いられるほか、かゆみが強い場合は、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬の処方がされる。

消化不良

<背景・疫学>

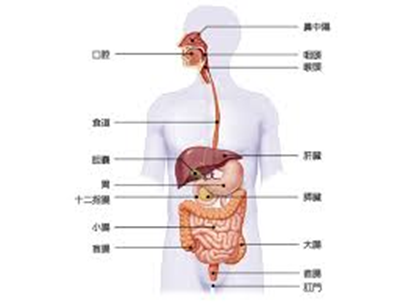

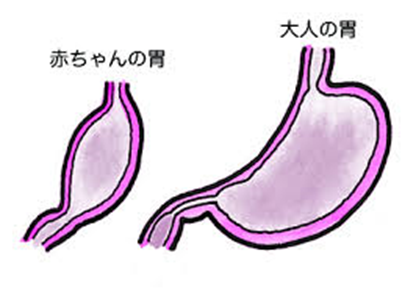

食物の消化が順調に行われないために下痢や嘔吐をおこす場合をいう。おもに生後から2年間ぐらいの乳児や幼児にみられ、入院治療の必要なこともある。成人では軽症で簡単に治癒することが多い。

栄養摂取は、食事栄養素の摂取、消化吸収、体内に入ってからの中間代謝の3段階に大別されるが、乳児期には消化吸収機能に余裕がなく、反面、成長発育に伴う体内の代謝は旺盛であるので、ちょっとした食事摂取の過誤や消化吸収の障害から代謝障害を引き起こしやすく、下痢や嘔吐などの消化器症状ばかりでなく、代謝性アシドーシス、二次的他臓器感染、腎障害、循環障害などの全身障害をおこし、意識障害、けいれんなどの中毒症状を現してくる。このような重症の消化不良症を消化不良性中毒症という。

<原因>

消化不良の原因は、

消化不良の原因は、

・食事の過誤

過量の食事を与えたとき、濃厚な調乳、質的に偏りのある食事、不消化な食物、離乳期の不適切な食事など

・腸感染症

細菌(サルモネラ菌、赤痢菌、病原大腸菌、ブドウ球菌、緑膿菌)やウイルスなどによるものがある。

・腸管外感染症

感冒、咽頭炎、気管支炎、中耳炎、腎盂炎などのあるときにみられる。

・高温・高湿によるうつ熱

食欲減退、消化機能の低下を招く。

・その他、アレルギー性体質、神経症体質などが背景にあるときにおこりやすい。

<一般的治療法>

軽症では吐き気がなければ母乳はそのまま与えるが、湯冷ましや番茶を与えて水分を補給する。人工栄養のときはミルクを約2分の1に希釈する。離乳食の場合はこれを一時中止し、母乳やミルクだけにする。嘔吐のある場合には脱水などの重篤な状態になりやすいので、小児科医の診察が必要となる。

夜尿症

<背景・疫学>

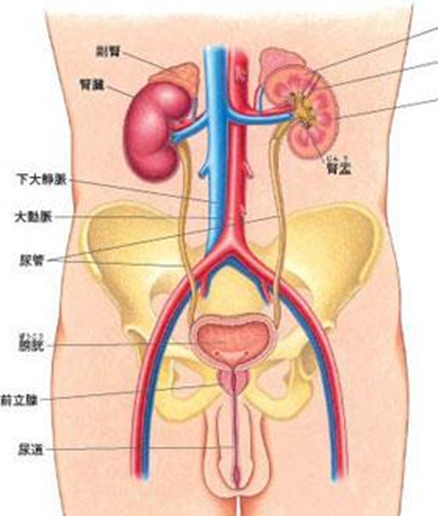

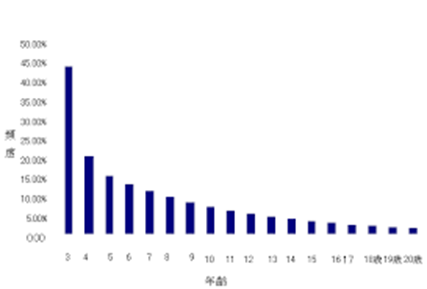

夜尿症とは生まれたときから続く夜間寝ている間のおねしょのことで通常5歳ごろから問題視されやすい。どの程度のおねしょの回数を両親が問題にするかは年齢によって異なるが、一般的には1週間に1回以上のおねしょが続いていれば「夜尿症がある」とされる。

女の子に比べて男の子に多く、だいたい5歳で15~20%みられ、10歳で5~10%、15歳で1~2%ぐらいにみられる。成人したあとでも0.5%つまり200人に1人ぐらいは夜尿症が完全にはなくならない。

<原因>

いくつかの理由が考えられるが科学的に完全に解明されているわけではない。

夜尿症の子供は眠りが深く、おねしょをしていても起きる事はほとんどない。夜間尿意で起きる事は無いといってよい状態である。

基本的には夜間の尿量と膀胱容量のバランスが問題になる。要するに膀胱容量が200mlの場合は夜間尿量が200mlを超えれば夜尿になり199mlでおさまれば夜尿なく朝起きることができることになる。

精神的なストレスなども原因としてよくいわれるが、小さいときから続いている夜尿症では明らかな因果関係は少ないと見られている。一度夜尿症が無くなってから半年以上経ってまた夜尿症が始まる場合もあるが、このような時は生活環境の変化や何らかのストレスが引き金になっているときがある。ミルクなど食事アレルギーの関与もあるが、頻度は高くない。両親に夜尿症があった場合、こどもが夜尿症になる頻度は高いといわれているが、明らかな原因遺伝子は見つかっていない。

夜尿症だけでなく昼間も尿を漏らしたり、おしっこに細菌がついて尿路感染を起こすような場合は、単なる夜尿症ではなく排尿障害を伴っている場合がある。寝ているときのおねしょの場合、成長に伴い頻度は減ってくる。

<一般的治療法>

まずはカフェインの含んでいる飲み物をやめて、昼間は十分水分をとって規則正しく(6回以上)トイレに行く習慣をつけるように指導される。また便秘をしないように食物繊維の多い食事を心がけること。寝る前2~3時間前の水分摂取を減らして、寝る前にトイレに必ず行っているかの家庭での確認が必要になる。小学校の低学年の間はこのようにして自然に成長を見守るのもよい選択肢のひとつです。

この他、デスモプレシンや抗コリン薬などの処方がされることもある。

漢方製剤では小建中湯や桂枝加竜骨牡蛎湯などが用いられる。

夜泣き

<背景・疫学>

生後半年頃から1歳半ぐらいの乳児にみられる、「夜間の理由のわからない泣き」をさす。昼間はとても元気に遊んでいて寝る前までは機嫌も悪くなかったのに、夜間になって急に泣き出し、あやしたりしても泣き止まない状態のこと。

夜泣きが始まる時期や月齢は乳児ごとにまちまちであり、夜泣きがなかったという乳児もいる。日本では夜泣きを「疳の虫」によるものと考え、疳の虫封じなどの民間療法が取られている。

<原因>

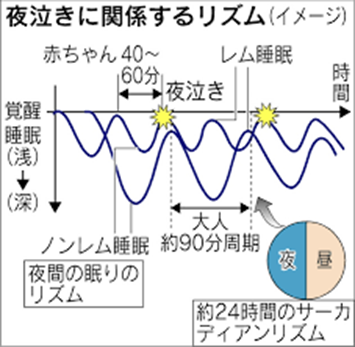

はっきりとした原因はまだわかっていないが、睡眠リズムの発達過程によるものであると考えられている。

はっきりとした原因はまだわかっていないが、睡眠リズムの発達過程によるものであると考えられている。

生後一ヶ月までの新生児期は体内時計がまだ機能していないので、昼夜の区別がなく、短いサイクルで「泣く」「寝る」を繰り返している。夜間に泣き出しても、授乳により満腹となることで落ち着く場合が多い。

生後5ヶ月頃になると体内時計が働きだし、睡眠リズムが形成され始める。この頃から、夜間にまとまって睡眠が取れるようになりだす。

乳幼児期は睡眠リズムやサイクルがまだ不安定であり、夢を見ているような浅い眠りのときに目が覚めてしまうこともある。また、知能が発達するために昼間の様々な経験が夢となり、それを夜間に見ているときに夜泣きをするのではないかと考えられている。

<一般的治療法>

病気ではないため、治療法というものは西洋医学では存在しない。

病気ではないため、治療法というものは西洋医学では存在しない。

対策として取られやすいのは、抱っこで安心感を与えたり、声や音楽を聞かせること、生活リズムを整えていくこと等がある。

疳の虫

<背景・疫学>

疳の虫(かんのむし)とは、子供が興奮して夜泣きやかんしゃくなどを起こすことの俗称。医学的な用語ではなく、病気ではない。

疳の虫(かんのむし)とは、子供が興奮して夜泣きやかんしゃくなどを起こすことの俗称。医学的な用語ではなく、病気ではない。

昔は、体の中にいる「疳の虫」が悪さをして、赤ちゃんを泣かせてしまうと考えられており、夜泣きや癇癪がひどい子供に対して「疳の虫が騒ぐ」のような言い方をしていた。<原因>

「疳の虫が騒ぐ」という状態は、生後6~8ヶ月頃に起きやすいといわれる。これは赤ちゃんが生後6~8ヶ月頃に、見たことがある人とそうでない人を区別できるようになる「人見知り」という発達段階のひとつとされる。見知らぬ人を怖がったり、ママやパパなど信頼している人が目の前からいなくなって、不安を感じたりし始めることで起こる。

また、空腹や騒音などのストレスを受けて、疳の虫が騒ぐ状態になることもある。

<一般的治療法>

成長につれ改善されるものなので西洋医学において治療は不要とされる。

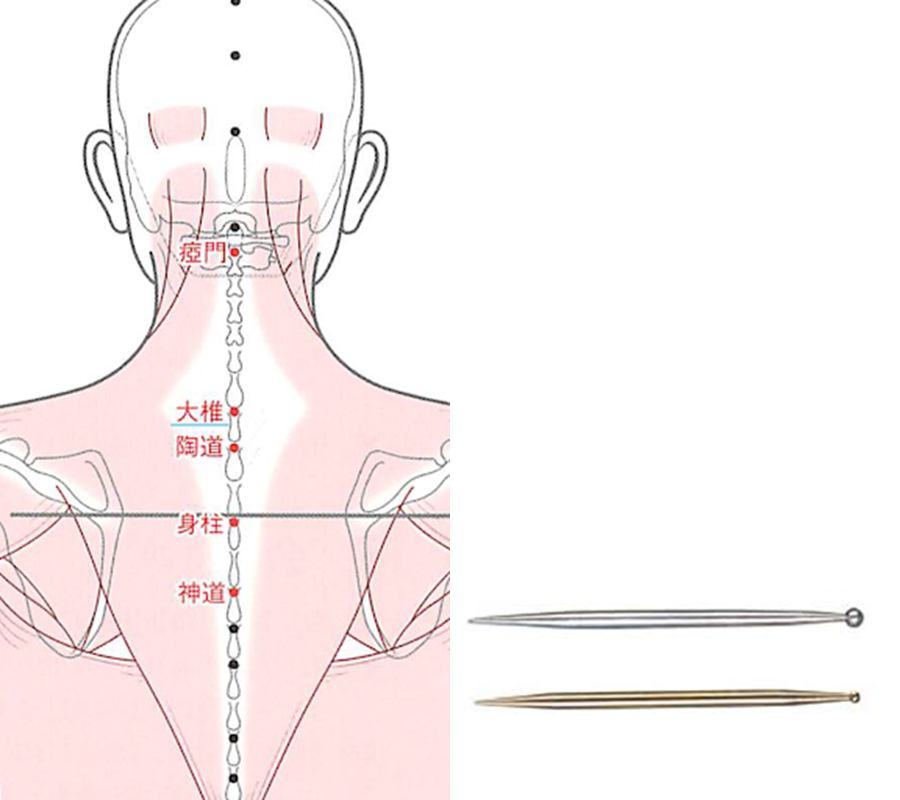

東洋医学においては、「虫封じ」として第3胸椎棘突起下端にある身柱穴に対してお灸を行う「ちりげの灸」が行われたり、ささない鍼である「ていしん」を用いて皮膚に接触刺激を与えることで不安感を減らす治療などが行われている。