ジュニア期のトレーニング

トレーニング指導者とは

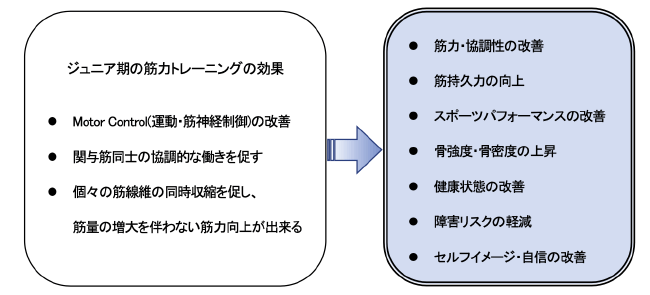

ジュニア期(6〜14歳)における筋トレのメリット

小さい時に筋トレをすると身長が伸びないなどと言われる事がありますが、NSCA、米国小児科学会では、「適切なプログラムを作成できる能力をもつ指導者が、すべてのトレーニングセッションを現場監督し、適切なテクニックでの実践を指導するのであれば、ジュニア期の筋力トレーニングは安全で効果的である」としています。

オーバートレーニングに関する国際的研究結果

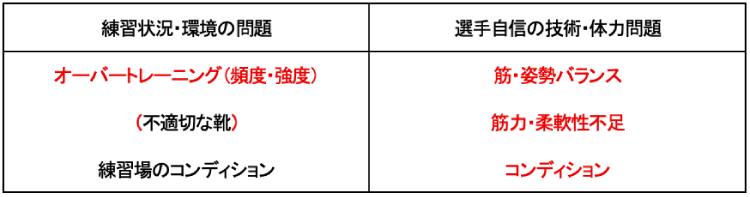

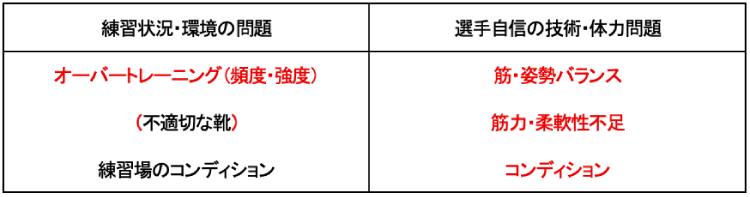

ジュニア期のスポーツ外傷・障害

発生要因

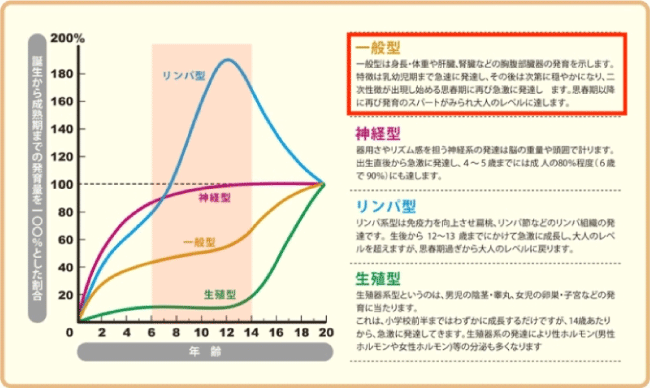

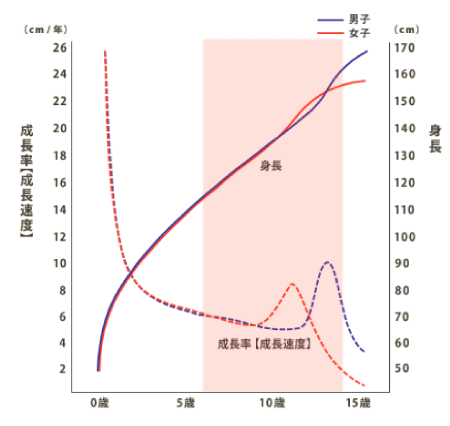

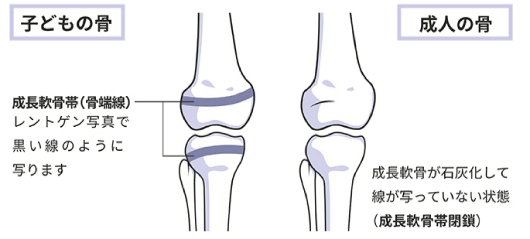

ジュニア期の身体発達の特徴

適切なトレーニングとは?

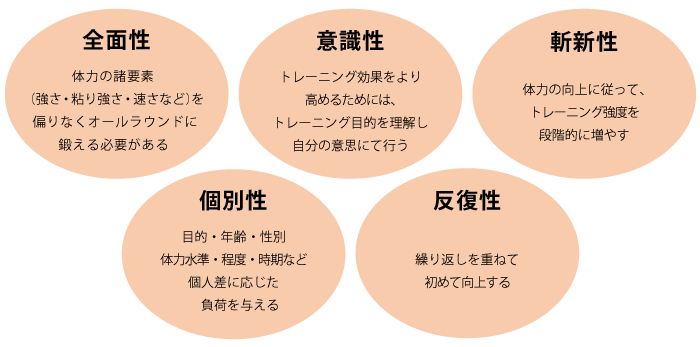

トレーニングを行う上で、トレーニングの原理・原則を理解されていますでしょうか? 原理とは、事物・事象において守らなければならない決まり。 原則とは、多くの場合に共通に適用される基本的な決まり。 つまり、トレーニングを指導するにあたって理解し、守らなければならない、守るべき事です。トレーニング4原理

トレーニング5原則

ジュニア期の発育・発達に適した筋力トレーニングとは

NSCAの合意声明によると…

・有資格指導者(知識と経験豊富な)による現場監督指導を提供する

・安全な環境づくりを確実に行う

・各セッションの最初に5〜10分のダイナミックウォーミングアップを実施する

・常に正しい動作テクニックに焦点をあて、比較的軽めの負荷から始める

・バラエティ豊富な上半身・下半身の自重系ストレングス種目を各1〜3セット&6〜15回ずつ実施する

・体幹部周辺を強化する種目を含める

・左右バランスよく筋力を強化し、関節周辺の筋バランスを適切に整えることに焦点を当てる

・バラエティ豊富な上半身・下半身の自重系パワー種目を各1〜3セット&3〜6回ずつ実施する

・ニーズ、目標、能力に応じて慎重にトレーニングプログラムを漸進させる

・ストレングスレベルが改善するにつれて5〜10%程度で強度を緩やかに上げていく

・提供度の自重系や静的ストレットなどを中心としたクールダウンで締める

・毎セッションを通じて、各対象者のニーズや考え(感じていること)に耳を傾ける

・連続しない形で、週に2〜3回程度のレジスタンストレーニングから始める

・進捗を把握するため、個別の記録をつける

・体系的にトレーニングプログラムを変化させることで、プログラムを新鮮で挑戦しがいのあるものに保つ

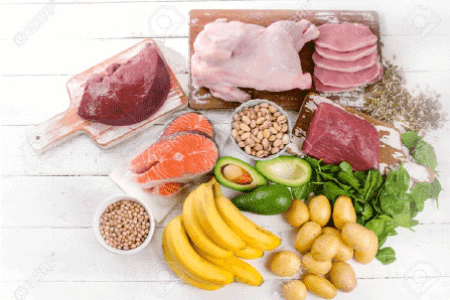

・身体に良い食事、適切な水分補給、十分な睡眠を確保して、パフォーマンスとリカバリーを最適化する

・指導者と親御さんによるサポートと励ましは、高い関心を維持する助けとなる

上記17項目が提示されています。

同時理論でのトレーニングではなく、スポーツの原理原則を踏まえ、上記項目に沿った上で行われる独自トレーニングメニューを組み、ジュニア期の成長サポートを一緒に実践していきましょう。

メディカルジャパンでの介入例

当院では、ジュニア期のスポーツ外傷・障害に悩む患者さんが多く来院されています。

ケース例①:小学生の両膝の痛みによる来院

靴の履き方・不適切な靴

不適切な靴は、足の発育に悪影響を及ぼし、外傷や障害の原因となります。特にジュニア期には、以下の点を考慮して靴を選びましょう。

・足のサイズに合った靴を選ぶ。

・靴紐がある靴が理想。

・クッション性とサポート性のある靴を選ぶ。

また、正しい履き方も重要です。以下の動画では、正しい靴の履き方を詳しく説明しています。

身体のアライメント調整方法

身体のアライメントを調整する方法を詳しく説明しています。

正しいアライメントを維持することは、身体のバランスを改善し、筋肉や関節への負担を軽減します。これにより、身体の健康を維持し、パフォーマンスを向上させるだけでなく、怪我の予防にもつながります。

膝関節のモビライゼーション

膝関節のモビライゼーション(関節の動きを改善するための手技)について詳しく説明しています。

膝を曲げたり伸ばしたりするとき、すねの骨は自然に少し捻れる動きをします。この捻れがスムーズに行えるようにすることが大切です。

内転筋のリリース

膝関節のモビライゼーション(関節の動きを改善するための手技)について詳しく説明しています。

内転筋のリリースの主な目的は、筋肉の緊張を緩和し、左右のバランスを均等することです。これにより、筋肉や関節への負担を軽減します。

臀部のストレッチ

臀部の筋肉を効果的にストレッチすることで、柔軟性を高め、痛みや違和感を軽減することができます。特に運動前後に行うと効果的です。

リハビリエクササイズ

このエクササイズは、膝関節に体重がかからないようにしながら、裏太ももの筋肉(ハムストリング)を効果的に鍛えることを目的としています。ハムストリングを鍛えることで、四頭筋にかかる負荷を分散させる効果があります

うつ伏せの状態で行う臀部のエクササイズ方法について説明します。臀部の筋肉を効果的に鍛えることで、走っている時にかかとをついた際の力が膝や足首にかかる負担を軽減することができます。

このエクササイズは、正しい姿勢を維持し、身体のバランスを改善し、筋肉や関節への負担を軽減するのに効果的です。

ヒンジ動作を加えたスクワット

ヒンジ動作を加えたスクワットの方法を説明しています。このエクササイズは、正しいフォームで行うことで筋力を強化し、関節の負担を軽減する効果があります。

CKCエクササイズ

トレーニングの導入として、自体重を用いたCKCエクササイズを活用してみてください。 四肢の強化に加え、体幹の強化や動的安定性(Dynamic Stability)の改善を期待でき、その後の本格的なトレーニングへのベース作りができます。