足首のアライメントとは?— 身体全体を支える“土台”のバランス

1. 足首の構造と役割

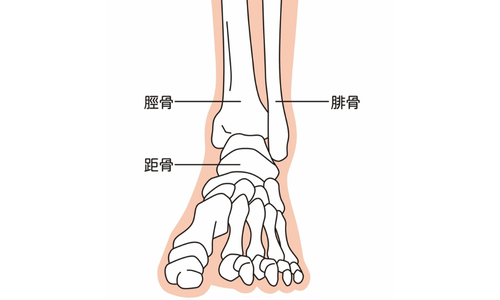

足関節(ankle joint)は以下の骨で構成され、これらが作る関節を距腿関節(きょたいかんせつ)と呼びます。

- 脛骨(けいこつ / tibia)

- 腓骨(ひこつ / fibula)

- 距骨(きょこつ / talus)

距腿関節は、背屈(つま先を上げる)と底屈(つま先を下げる)の動きを担い、歩行・姿勢維持に重要な役割を果たします。

2. アライメントを観察する3つの視点

| 観察面 | チェックポイント | 主な異常例 |

|---|---|---|

| 前額面(正面) | 脛骨と踵骨が一直線か | 内反(踵が内側)/外反(踵が外側) |

| 矢状面(横から) | 背屈・底屈の可動域や重心バランス | 過剰な底屈=前足荷重/過剰な背屈=踵荷重 |

| 横断面(上から) | 足の回旋(内旋・外旋) | トゥイン(内向き)/トゥアウト(外向き) |

小さな歪みでも軽視は禁物。足首の「数ミリの傾き」が、膝や腰、首肩へのストレスにつながることがあります。

3. 全身への影響

足首のアライメント不良は、下肢から体幹へと「運動連鎖」を引き起こします。

- 過回内 → 膝の内反 → 骨盤前傾 → 腰痛

- 過回外 → 下腿外旋 → 股関節外旋 → 殿部やふくらはぎの張り

4. 臨床・スポーツ現場での対策

- 評価:距腿関節の可動域・踵骨傾き・足底圧を確認

- 施術:筋膜リリース、関節モビライゼーション、鍼灸による調整

- 補助具:インソールやテーピングでアライメントを保持

- トレーニング:足底筋群・後脛骨筋・腓骨筋のバランス強化

- 生活指導:靴の選び方、立ち方・歩き方の見直し

当院では、リアライン・コアや足底圧解析などを組み合わせ、正しい足首アライメントの再教育を行っています。

5. まとめ

足首は建物で言う「基礎」。ここが傾けば、膝・骨盤・脊柱などの上位構造も崩れます。

立ち姿や靴底の減り方を一度見直してみましょう。小さなズレが不調の原因になっているかもしれません。

公式SNSアカウント一覧

<<< ブログTOPに戻る

お知らせ

お知らせ コラム

コラム スタッフブログ

スタッフブログ メディア掲載

メディア掲載